専門職後見人の養成・育成・候補者推薦(ぱあとなあ新潟)

日本社会福祉士会及び各都道府県社会福祉士会では、『成年後見制度』に関する事業・活動を担う「権利擁護センターぱあとなあ」という部門を設置しています。

新潟県社会福祉士会では「権利擁護センターぱあとなあ新潟」を設置して事業・活動を行っています。

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方が安心して生活を送れるように、成年後見人が、預貯金や住居などの財産管理や、福祉サービス利用や施設入所の契約、医療や介護の手続きなど支援する制度です。

制度については以下のサイトもご参照ください。制度の対象や内容などの詳細、制度に関するQ&A、パンフレットなどが掲載されています。

ぱあとなあ新潟の主な活動

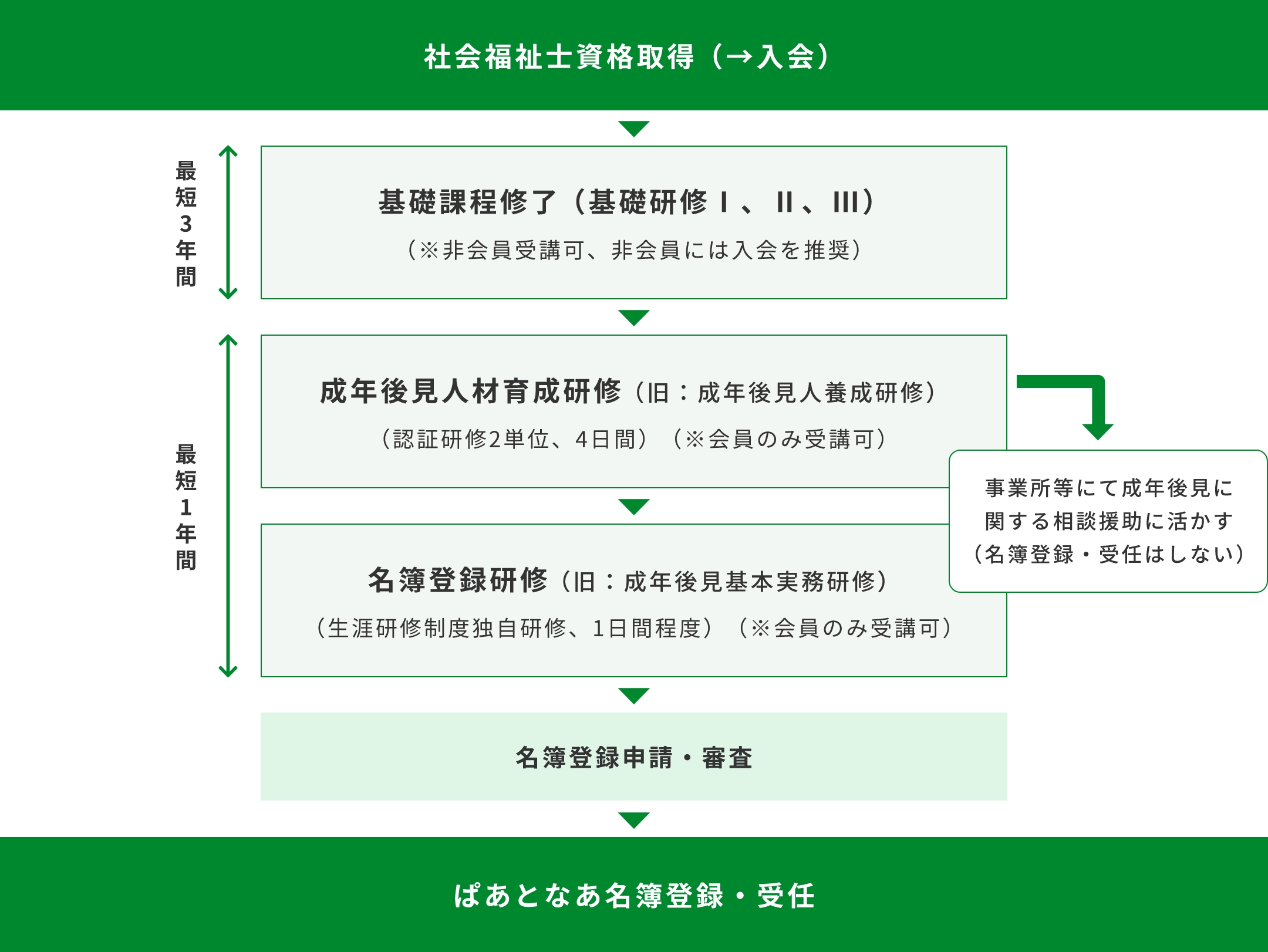

専門職後見人の養成

社会福祉士(当会正会員)を対象とした成年後見人養成のプログラムを実施しています。

この所定の研修を修了した社会福祉士を、成年後見人等の候補者として登録しています。

後見人等候補者の推薦

家庭裁判所、市町村、中核機関、地域包括支援センター等からの依頼に基づき、成年後見人等候補者として登録された社会福祉士の推薦を行います。

※ぱあとなあ新潟で受付けるのは、家庭裁判所、市町村担当課、中核機関、地域包括支援センターからの推薦依頼となります(2022年12月時点)

※上記機関以外の場合もお問合せいただければ、相談先や手続きについてご説明いたします。

後見人等候補者への支援

ぱあとなあ新潟に登録した成年後見人等候補者の資質向上のため、初任者育成プログラム「ゼロイチ・アクション」の実施や、定期的な研修の実施、業務監査(年2回の活動報告書提出)などを行っています。

※ぱあとなあ新潟に登録した会員向けの情報は会員専用ページに掲載しています。

成年後見制度の普及

- 福祉関係者向けに、成年後見制度や関連制度について学んでいただく講座(福祉関係者のための権利擁護・成年後見講座)を開催しています。

- 成年後見制度に関する研修等への講師の紹介、成年後見制度等に関する各種委員等の推薦などのご相談に応じています。